How to Navigate Multitasking: マルチタスクの舵を取る

プロダクティビティシリーズの第2弾。マルチタスクは実際どうやってやるの?この記事は可能な限りに言語化していきたい。最後に無料のExcelテンプレート「マルチタスク管理テンプレート」をダウンロードすることができます。ぜひご参考ください。

マルチタスクの舵を取る

一度に一つしかできない私たちへ

はじめに:マルチタスクという幻想と現実

複数のことを同時にこなす力。

現代の働き方では、それが当然のように求められる。

メールを返しながら会議に参加し、頭の片隅では次の資料を構想する。

そんな状態が日常になっている。

けれど、本当に「同時進行」できているのか。

集中は途切れ、思考は浅くなり、終えたはずの作業が心に残る。

忙しくしているのに、何も進んでいない感覚。

それは、誰にでも起こりうる。

この文章では、マルチタスクをただこなすのではなく、どう舵を取るか、タスクをどう分解し、どう並べ、どう切り替えるか——その具体的な設計方法を紹介する。

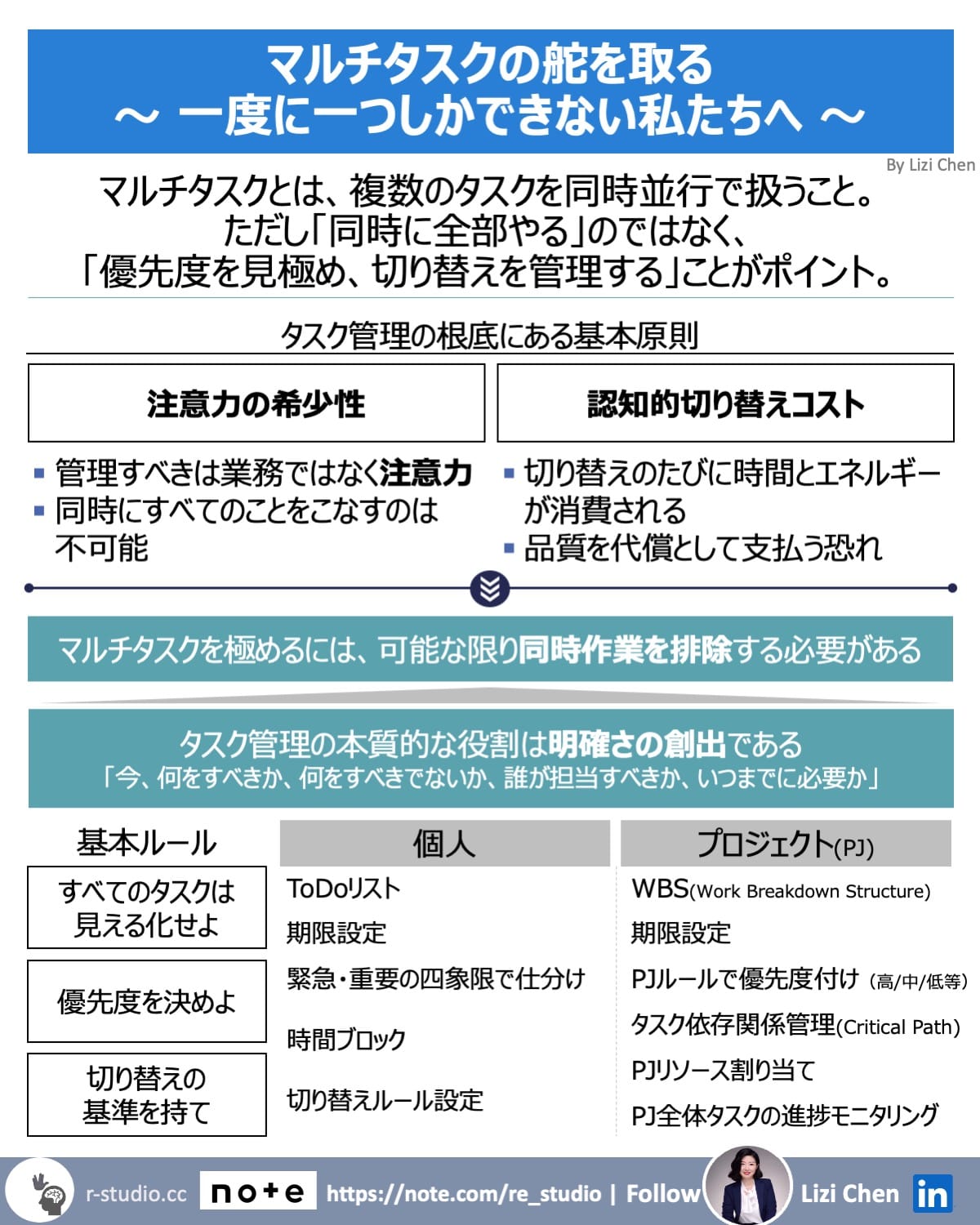

1.マルチタスクの全体像

「マルチタスク」という言葉の意味と、その扱い方は個人レベルの仕事管理にも、チームやプロジェクト全体の進行管理にも直結する。

ここからマルチタスクを7つの層までブレイクダウンして説明する。

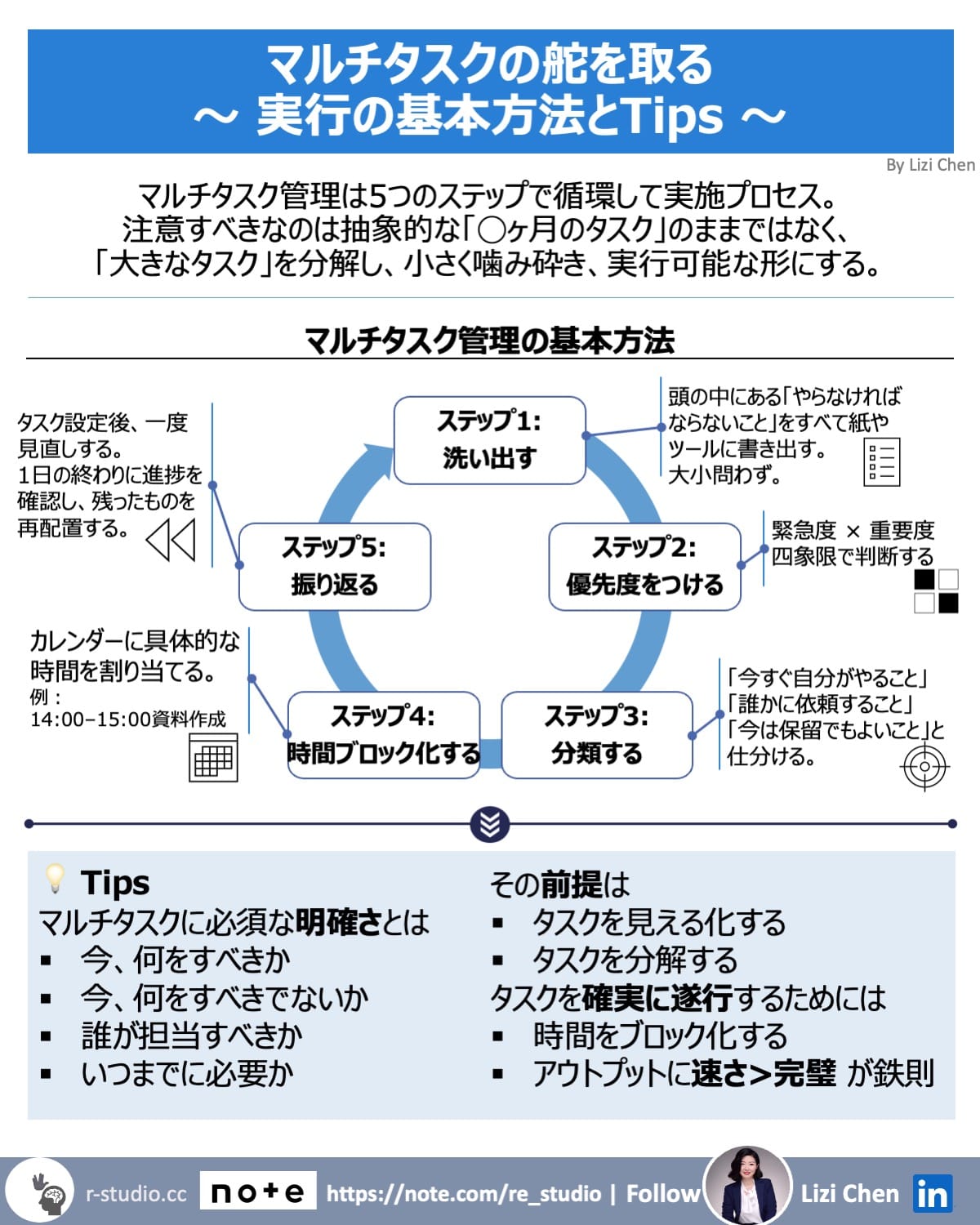

詳細説明に入る前、1枚の画像でまとめてみた。

第一層:マルチタスクの基本認識

- マルチタスクとは何か

⠀ 複数の業務を同時並行で扱うこと。ただし「同時に全部やる」のではなく、「優先度を見極め、切り替えを管理する」ことが本質。 - なぜ重要か

⠀ 現代のビジネスは、情報もタスクも常に複数走っている。正しく扱わないと、すぐに混乱や遅延を招く。

第二層:個人タスク管理におけるマルチタスク

- 基本要素

- タスクの可視化(To-Doリストやツールで洗い出す→GTDのInbox化)

- 優先度付け(緊急度と重要度のマトリクスで判断→GTDの四象限)

- 時間ブロック化(一つのタスクに集中する時間を区切る→計画・集中)

- 切り替えルール(中断と再開の基準を自分で持つ)

- Why(なぜ必要か)

脳は本来、完全な並列処理に向いていない。可視化とルール化によって、限界を補い「擬似的なマルチタスク」を実現する。

第三層:プロジェクトマネジメントにおけるマルチタスク

- 基本要素

- WBS(Work Breakdown Structure):全タスクを分解し、見える化する

- リソース割当て(Task Allocation):人員・時間を適切に配分する

- 依存関係の管理(Critical Path):どのタスクがどの順序で必要かを整理する

- 進捗モニタリング(Progress Monitoring):タスクが同時進行しても混乱しないようチェック体制を作る

- Why(なぜ必要か)

プロジェクトでは個人ではなく複数人が関与する。タスク間の関係性を誤れば、全体の遅延や品質低下に直結する。

第四層:個人とプロジェクトにおけるタスク管理の関係性

- 個人のマルチタスク管理=プロジェクト内の担当タスクを確実に遂行する力

- プロジェクトのマルチタスク管理=全体の流れを止めず、メンバーを動かす力

つまり、自分自身の時間とタスクをコントロールできなければ、他人の進行もコントロールできない。

第五層:タスク管理の基本ルール

- 「すべてのタスクは見える化せよ」

- 「優先度を決めよ」

- 「切り替えの基準を持て」

この三点ができれば、個人もプロジェクトも破綻しない。逆に言えば、できなければ必ず混乱する。

第六層:根底にある原則

1. 注意力の希少性

- 管理すべきは業務ではなく注意力

- 注意力は有限、エネルギーも限られている

2. 価値の流れ

- 仕事、プロジェクトは価値を継続的に届けることで成功する

- すべてを同時にこなす必要はない

3. 認知的切り替えコスト

- 切り替えのたびに時間とエネルギーが消費される

4. 規律 > 忙しさ

- 規律を持ち、地味に集中する人は、慌ただしく動き回る「忙しい人」を凌駕する

最深層:グラウンドルール

- ルール1:同時にすべてをこなすことは不可能

- ルール2:新しいことを試みるたびに、時間と品質を代償として支払うことになる

- ルール3:マルチタスクの達人とは、同時作業を減らす者であり、増やす者ではない

- ルール4:タスク管理の本質的な役割は明確さの創出である

- 今、何をすべきか

- 今、何をすべきでないか

- 誰が担当すべきか

- いつまでに必要か

次の章では、第二層:個人タスク管理におけるマルチタスクの具体的な方法を検討する。

2.個人タスク管理におけるマルチタスクの分解

1. タスクの可視化

- 内容:すべてのToDoを一覧にして洗い出す。

- 方法:大小問わず、頭の中にある「やらなければならないこと」をすべて紙やツールに書き出す。

- 明確なToDo(例:メール返信、資料作成)

- 曖昧な気がかり(例:あの件、そろそろ確認した方がいいかも)

- 思考の断片(例:このテーマ、いつか深掘りしたい)

- 感情的な残響(例:あの会議、なんとなくモヤモヤしているが、何かアクションするのか)

- 理由:頭の中に留めると忘却やストレスにつながる。可視化すれば脳は処理から解放され、判断に集中できる。

2. 優先度付け

- 内容:緊急度と重要度で業務を分類(GTD四象限)し、他者への委任可能性を探る。

- 方法:「プロジェクト・仕事成功の80%を生む20%のタスクは何か?」と問う。他者が80%の精度で対応可能な業務を手放す。

- 理由:無関係な業務に力を注ぐことを防ぐ。

3. 時間ブロック化

- 内容:重要業務に固定時間を割り当て、思考に集中できる環境を整える。

- 方法:カレンダーブロック、午前中の会議禁止など、Deep Workを確保する。

- 理由:メールや依頼に時間を奪われるのを防ぐ→常時分散された注意力は、プロジェクトの失敗を招く恐れがある。

4. 切り替えルール

- 内容:不必要な切り替えを避け、合理的な切り替えルール・方法を設定する。

- 方法:類似業務をまとめて処理(バッチ処理:メールは一括対応、5分ごとに開かない等)する。

- 理由:見えない生産性の損失を減らす。

次章では、具体的な例でタスクの洗い出しとブレイクダウンを説明する。

「今日一日のタスク」の具体例

<今日:月曜日>

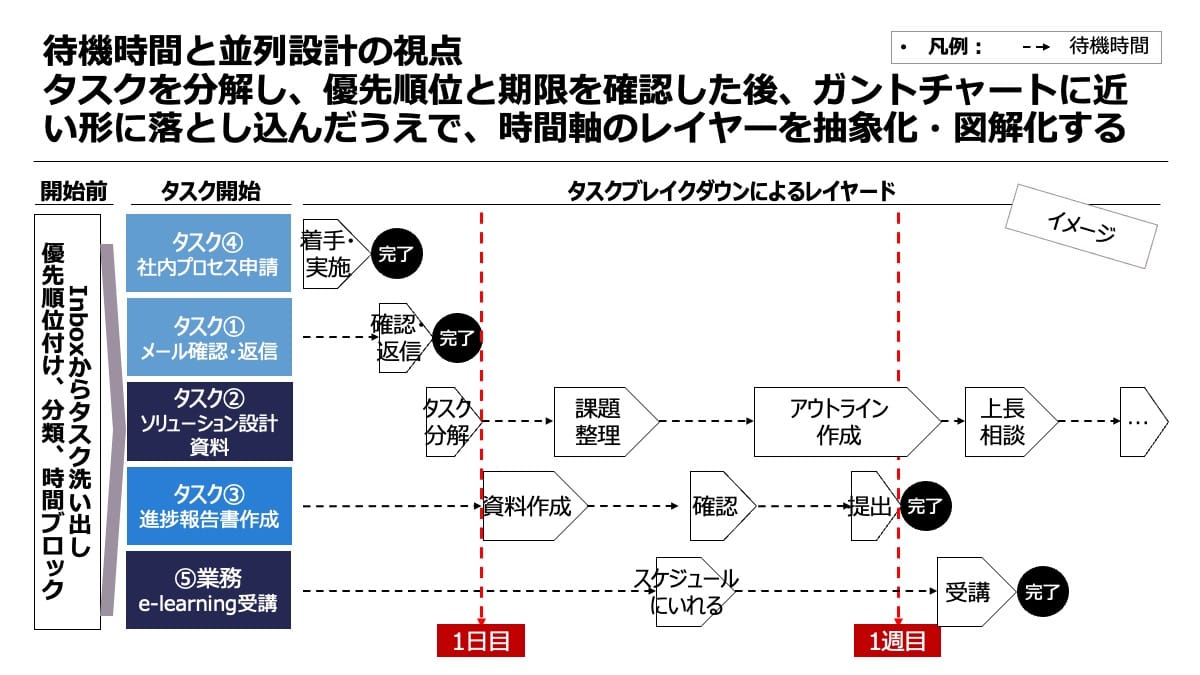

ステップ1:タスクを洗い出す

- 今日のメール確認と返信

- 1ヶ月以内にソリューションを設計して資料に落とし込む

- 今週中に定型プロジェクト進捗報告書作成

- 直ぐに社内申請プロセス実施

- どこかでプロジェクトマネジメントのe-learningを受講したい

ステップ2:優先度(緊急度×重要度)

- 第一優先(緊急かつ重要)

- 直ぐに社内申請プロセス実施

- 今日のメール確認と返信

- 第二優先(重要だが緊急でない)

- 1ヶ月以内にソリューションを設計して資料化

- e-learning受講

- 第三優先(緊急性はあるが重要性は相対的に低い)

- 今週中の定型報告書作成

ステップ3:今日一日のタスクを分類する

- 今日のメール確認と返信 → 今すぐ自分がやること

- 1ヶ月以内にソリューションを設計して資料に落とし込む → 重要だが今すぐでなく計画が必要

- 今週中に定型プロジェクト進捗報告書作成 → 自分がやること(期限は今週)

- 直ぐに社内申請プロセス実施 → 今すぐ自分がやること(緊急)

- どこかでプロジェクトマネジメントのe-learningを受講したい → 今すぐでなく計画に組み込む

ステップ4:時間ブロック案

- 午前中:

→ タスク4:直ぐに申請

→ タスク1:メール確認・返信 - 午後:

→ タスク3:プロジェクト進捗報告書のドラフトを着手(緊急性があるため) - 今週のどこかで:

→ タスク5:e-learningをスケジュールに入れる

→ タスク2:ソリューション設計は1ヶ月の中で「週ごとに進捗を刻む」計画に分解

ステップ5:振り返る

- それぞれのタスクに対して具体的な進め方はイメージできているのか?

- これらのタスクは最小単位に分解できたのか?

- 期限は適切なのか?

- 他者に委任可能なタスクはないのか?

3.具体的な例からみたマルチタスク管理の基本方法

個人のマルチタスク管理の「土台」

ステップ1:洗い出す

- How:頭の中にある「やらなければならないこと」をすべて紙やツールに書き出す。大小問わず。

- Why:頭の中に留めると忘却やストレスにつながる。可視化すれば脳は処理から解放され、判断に集中できる。

ステップ2:優先度をつける

- How:緊急度 × 重要度のマトリクスで判断する。

- 緊急かつ重要 → すぐ実行

- 重要だが緊急でない → 計画して実行

- 緊急だが重要でない → できれば委任

- 緊急でも重要でもない → 捨てる

- Why:すべてのタスクは同じ重みではない。優先を間違えれば成果が出ない。

ステップ3:分類する

- How:「今すぐ自分がやること」「誰かに依頼すること」「今は保留でもよいこと」に委任(Delegation)の対象を含めて仕分ける。

- Why:優先順位だけでは「誰がやるべきか」、同じ優先度の中で「いつやるべきか」「今やるべきか」に関する明確さがまだ不十分なため、より解像度を上げる。場合によって、分類した後に優先順位を見直す可能性もある。

ステップ4:時間ブロック化する

- How:カレンダーに具体的な時間を割り当てる。例:「10:00–11:00 メール返信」「14:00–15:00 資料作成」

- Why:実行の場を確保しないと、To-Doは単なるリストで終わる。「いつやるべきか」を明確にするため、時間をブロックすることで確実に実行に移せる。

ステップ5:振り返る

- How:1日の終わりに「何が終わったか」「何が残ったか」を確認する。残ったものは翌日に再配置。

- Why:タスク管理は1回きりではなく循環プロセス。振り返りによって精度が高まる。

🔑まとめ:最小単位に分解すると

- 洗い出す

- 優先度をつける

- 分類する

- 時間ブロック化する

- 振り返る

これが個人のマルチタスク管理の「土台」だ。

ステップ1:洗い出すを実施し、大きなタスクを分解する

まず、タスク2を可能な限り分解する。

大きなタスクに対してもう一度、ステップ1:洗い出すを実施すること。

- 課題の整理

- 参考情報の収集

- 参考資料は英語ベースなので、日本語に翻訳

- アウトライン作成

- アウトラインベースに織り込む参考資料を選定

- 選定した参考資料のフォーマット修正、体裁整う

- ドラフトスライド作成

- ドラフトの1次レビュー設定(上長のスケジュールが埋まってる可能性があるので、事前に予定しておく必要)

- レビュー実施後修正

- 再レビュー

- 再レビュー後修正

- 最終化と提出

ここまで具体化できれば、もう「抽象的な1ヶ月のタスク」ではなく、実行可能なプロセスに変わっている。

では整理してみよう。

分解したタスクのクリティカルパスや前後関係を考慮して整理

大タスク(ソリューション設計資料化)を分解した流れ

- 課題の整理

- 参考情報の収集

- 英語ベース資料の日本語翻訳

- アウトライン作成

- 上長追加相談**(アウトライン)**

- 織り込む参考資料の選定

- 選定資料のフォーマット修正

- ドラフトスライド作成

- 1次レビューの事前調整(上長スケジュール確保)

- 1次レビュー実施

- 修正

- 再レビュー

- 再修正

- 最終化・提出

ℹ️ スケジュールの事前調整というタスクを追加する必要という点と、タスクの複雑さと重要性を考慮し、アウトラインを作成する段階で上長と相談するタスクを追加するように設計した。

ステップ2にリンク:優先度付け

- 最初の1〜2週間でやるべきこと

1〜5(課題整理〜アウトライン相談)→課題整理とアウトラインの確定は重要且つ且つ後続工程のインプットとなるため比較的に緊急、参考資料の整理と翻訳はNice-to-have。 - 中盤(3週目)

6〜8(資料選定〜ドラフト)+ 9(レビュー調整)→一部核心となるタスクは重要、前段工程が必要なため緊急ではない。 - 終盤(4週目)

10〜14(レビュー、修正、最終化)→重要ではあるが、前段工程が必要なため緊急ではない。

ステップ3にリンク:分類する

ソリューション設計タスクの委任可能性チェック

- 課題の整理 → ✕(自分の理解が必須、核となる部分)

- 参考情報の収集 → △(テーマが広ければリサーチ部分をサポートメンバーに依頼可能)

- 翻訳(英語→日本語) → ○(翻翻訳スキルがある人、ツール・AI活用前提。リードタイムで遅延にならない場合、外部翻訳サービスも選択肢)

- アウトライン作成 → ✕(方向性決定なので自分)

- アウトラインを持ち上長へ相談 → ✕(委任不可。依頼は自分が直接すべき)

- 参考資料の選定 → △(候補リスト作成は委任可能だが、最終選定は自分)

- 資料フォーマット修正 → ○(完全に委任可能。事務処理に近い)

- ドラフトスライド作成 → △(スライドの「たたき台」部分なら委任可能。ただし内容のコアは自分)

- 1次レビュースケジュール調整(上長スケジュール確保) → ○(秘書、PMO、チームメンバーに依頼可能)

- レビュー実施 → ✕(自分)

- 修正 → △(誤字修正やフォーマットは委任可。ただし内容修正は自分)

- 再レビュー → ✕(自分)

- 再修正 → △(11と同様、表面的な修正は委任可)

- 最終化・提出 → ✕(最終責任は自分)

ステップ3:分類するを実施した後の委任内容整理

委任候補(効率化できるポイント)

- 2.参考情報収集(部分的に)

- 3.翻訳

- 6.資料候補のリストアップ

- 7.フォーマット修正

- 8.スライドの初期ドラフト作成(図表化など形式面)

- 9.レビュースケジュール調整

- 11 & 13. 修正作業(軽微なもの)

残すべきコア(必ず自分)

- 1.課題整理

- 4.アウトライン作成

- 5.アウトライン相談

- 10.レビュー実施

- 内容の核心部分の修正・判断

ℹ️ まとめる

全体14ステップのうち約半分は「委任またはサポートを依頼できる」。

特に 翻訳・フォーマット・調整系 はすぐ委任可能。

自分は 「設計の中核(考える部分)」に専念できるようになる。

ステップ4にリンク:時間ブロック化例

- 今週:

→ 火曜:課題整理(サブタスク1)

→ 水曜〜木曜:参考情報収集(サブタスク2)※委任

→ 木曜:翻訳(サブタスク3)※委任

→ 金曜:アウトライン作成着手(サブタスク4) - 来週:

→ 月曜〜木曜:アウトライン作成(サブタスク4)

→ 金曜:上長と相談(サブタスク5)

これで「大きなタスク」を小さく噛み砕き、実行可能な形にできた。

更に今日一日のタスクの全体像をまとめ、時間ブロックをガントチャートに近い形に落ち仕込んで、待機時間を活用したマルチタスクの全体像が見えた。

4.タスク遂行上によくある課題の対処

実際仕事の中、比較的に高度な資料作成タスクに対し、チームメンバーから、「アウトライン作成は一番つまずきそう」なコメントを度々聞く。

確かに、アウトライン作成は「白紙から構造を作る」作業だから一番エネルギーがいるし、抽象的で手が止まりやすいところ。

ここで、アウトラインをロジカルシンキングとマルチタスク管理の観点でさらに分解・攻略してみよう。

アウトライン作成がつまずく理由の仮説

- 情報過多:何を入れるか迷い、全体像が定まらない

- 情報不足:逆に材料が足りず、進められない

- 粒度の迷い:どこまで細かく書くべきか分からない

- レビュー基準の不明確さ:上長が何を求めているのか不透明

アウトライン作成がつまずく本質

理由の仮説から、3番目の「テクニカルなやり方」の不明瞭以外の3つとも「不確定性」への抵抗にあるように見える。

つまり、完璧を目指す自分がいること。これらの深層心理は下記の3点と考えられる。

- 恥ずかしさ(不完全なものを見せることへの抵抗)

- 上長からの評価への不安

- 自分自身が納得できない感覚

対処するアプローチ

アウトラインを「一発で完璧につくろう」とせず、上長との摺合せを取り入れることで、期待値・アウトプットイメージを確認しながら、段階的に進める。

マルチタスク的に対処するアクション

1. タスクを分解する

ステップ1:骨格だけ書く(30分タイマー)

- ロジカルシンキングのフレームワークを活用し、「背景と目的」「現状の課題」「答えるべき問い」「解決アプローチと期待する効果」「具体的なアクションプラン」の5つ箱だけ作る

- Why:まず「空の枠」を作ることで脳を安心させる。

ステップ2:材料を流し込む

- 参考資料から拾ったキーワードを、とりあえず各枠に箇条書きで投げ込む

- 完璧に整理しなくてよい

- Why:ゼロから考えるより、情報を置いてから整理する方が効率的。

⠀

ステップ3:粒度調整

- 箇条書きの中から「上長に見せたいレベル感」に合わせて取捨選択

- 不明確な部分は「仮置き」と明記しておく

- Why:完璧さを求めず、レビューで補正する前提にする。

⠀

ステップ4:レビューのための問いを添える

- 「ここはこう整理したが、この方向性で良いか?」と質問をアウトラインに添える

- Why:レビューを受けるときに、ただ赤入れされるのではなく議論を誘発できる。

2. 時間ブロック化

時間ブロックの実行イメージ

- 午前30分:骨格を作る

- 午後30分:資料を流し込み箇条書きにする

- 翌日1時間:粒度調整と問いの設定

ℹ️ 2日以内に「レビュー可能なアウトライン」まで持っていけることを目指す等、敢えて短いタイムラインを自ら設定してみる。

ポイント

アウトラインは「完成形を目指すもの」ではなく「議論のたたき台を早く作るもの」。

速さ > 完璧 が鉄則。

5.構造をテンプレート化する——再利用可能な思考の器をつくる

なぜテンプレート化するのか?

- 思考の質は「構造」に依存する

- 構造をテンプレート化することで、再現性・共有性・改善性が高まる

- テンプレートは「思考の器」であり、「選択の補助線」でもある

テンプレート化の3ステップ

- 構造の抽出

- マルチタスクの5つのステップをサンプル付きで分解

- 時間をブロック化するためのサンプルスケジュール表付き

- フォーマット化

- Excelやカレンダー、Notionなど、使いやすいツールに落とし込む

- 見える化することで、タスク遂行の質が上がる

- 再利用・改善の設計

- テンプレートは「使い捨て」ではなく「進化する器」

- 実践→振り返り→微調整のサイクルを前提に設計する

最後に

マルチタスクは、一見すると高い能力の象徴のように映るが、管理されていないマルチタスクは逆に生産性の破壊になりうる。

現代のビジネスは、情報もタスクも常に複数走っている。正しく扱わないと、すぐに混乱や遅延を招く。

同時にすべてのことをこなすのではなく、タスクを細かく分け、切り替えのタイミングを設計すること。待機時間を見越して別の作業を差し込む。集中が必要な作業は、他のノイズを排除して一つに絞る。

このような「シングルタスクを目指したマルチタスク」が、マルチタスクを機能させる鍵になる。

ぜひ、テンプレートを参考し、自分の言語と構造でカスタマイズしながら、意図ある時間設計を始めてほしい。

📎 付録:マルチタスク管理テンプレート(Excel)

- タスク分解のサンプル付き

※テンプレートは自由に編集・再構成可能。Notionや他ツールへの移植も推奨。

(既に登録済みの方はサインインしてから閲覧可能です。)

🇬🇧English

How to Navigate Multitasking

Deep Dive from Project Management Perspectives

🎯 First Layer (Overview)

Definition:

Multitasking in project management is the practice of handling multiple tasks, stakeholders, or streams of work at once. It sounds heroic, but unmanaged multitasking kills productivity because switching contexts eats time and attention.

Key Components:

- Prioritization – Decide what matters most right now.

- Time Allocation – Block when you’ll do what, instead of reacting.

- Context Switching – Recognize the cost of shifting focus.

- Delegation – Spread the work instead of hoarding it.

- Focus Management – Protect deep work time from distractions.

⠀

Why It Matters:

- Projects usually don’t fail because of one big event—they fail from small delays and distractions stacking up.

- If you multitask without structure, you appear busy but deliver nothing.

- If you manage multitasking correctly, you maximize flow of value, not just “being busy.”

🔍 Second Layer (Breaking Down Each Component)

1. Prioritization

- What: Rank tasks by urgency and importance (Eisenhower Matrix, MoSCoW, etc.).

- How: Ask “Which 20% of tasks drive 80% of project success?”

- Why: Prevents working hard on irrelevant things.

2. Time Allocation

- What: Assign fixed time blocks for key tasks.

- How: Calendar blocking, Pomodoro, or “no-meeting mornings.”

- Why: Protects high-value work from being swallowed by email and requests.

3. Context Switching

- What: Every time you switch from Task A to Task B, your brain burns energy to reset.

- How: Group similar tasks together (batching).

- Why: Reduces invisible productivity losses.

4. Delegation

- What: Hand off tasks that others can do 80% as well as you.

- How: Use RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).

- Why: Frees you for leadership and high-leverage decisions.

⠀

5. Focus Management

- What: Create an environment where you can actually think.

- How: Turn off notifications, set “office hours” for interruptions.

- Why: Continuous partial attention = slow project death.

🧩 Third Layer (Unpacking Each “How”)

Prioritization → Tools

- Eisenhower Matrix → Urgent vs Important

- MoSCoW → Must, Should, Could, Won’t

- Weighted Shortest Job First (Agile) → Value ÷ Effort

Time Allocation → Techniques

- Time-blocking → Calendar with project work reserved.

- Pomodoro → 25 min work, 5 min break.

- Deep Work Ritual → 2+ hrs uninterrupted.

Context Switching → Reduction

- Batching → Handle all emails at once instead of every 5 minutes.

- Single-Tasking → One tab, one goal, no Slack open.

- Kanban → Visualize WIP (work in progress) to see overload.

Delegation → Systems

- RACI → Clear accountability, no duplicate effort.

- 80/20 Rule → Offload tasks that aren’t critical for you.

- SOPs (Standard Operating Procedures) → Let others repeat quality work without asking you.

Focus Management → Safeguards

- No-meeting zones → Mornings reserved for real work.

- Digital hygiene → Notifications off, Slack snoozed.

- Work agreements → Tell your team when you’re not to be interrupted.

🧱 Fourth Layer (Fundamentals Beneath It All)

-

Scarcity of Attention

- You don’t manage tasks—you manage your attention.

- Attention is finite, energy is limited.

-

Flow of Value

- Projects succeed by delivering value continuously, not juggling everything at once.

-

Cognitive Switching Cost

- Every switch burns time and energy—like a “tax” on your brain.

-

Discipline > Busyness

- A disciplined, boring project manager who focuses beats a frantic “busy” one.

🌱 Final Layer (Core)

- Rule 1: You cannot do everything at once.

- Rule 2: Every time you try, you pay with time and quality.

- Rule 3: Multitasking mastery = reducing simultaneous work, not increasing it.

- Rule 4: A project manager’s real job is to create clarity:

- What to do now

- What not to do now

- Who should do it

- When it’s needed

👉 The paradox: to master multitasking, you must eliminate it as much as possible.